FIPLM(フィペルム)のYODOです。

いざ編集段階になると動画をどのように繋ぐかだったりBロールをどこに挟むかだったりと考える事が増えてくるのですが、そもそもなんかパッとしないなーという事ありませんか?

その問題、実は構図のせいかもしれません…!

そこで今回はまず基本となるフィックス(fix)撮影を覚えるために構図やアングルの話をしていきたいと思います。

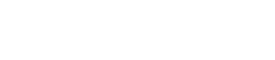

まず、最初に構図でよく使うなー、使いやすいなーと思った構図を9種類選んで表にしてみました!

紹介する構図では参考の写真などもお出しして紹介していきたいと思います。

そもそもフィックス(fix)撮影ってなに

フィックス(fix)撮影とはカメラを三脚などで固定して動かさずにとる撮影方法です。

三脚を使用することでブレがなく安定した映像を撮影することができますが、最近のカメラは手ブレ補正も優秀ですので個人の作品であれば手持ちでも十分綺麗な撮影が可能です。

でもやっぱり三脚のほうが綺麗に感じますが…。

フィックス撮影のメリット:

被写体の動きや表情をじっくりと捉えられる

時間の経過を表現できる(タイムラプス撮影など)

カメラワークと組み合わせて、映像に緩急をつけられる

フィックス撮影のデメリット:

動きが少なくなり、単調な映像になりがち

被写体がフレームアウトすると追いかけられない

映画やドラマの会話シーンや静的にみせたいとき、タイムラプスを使用するときには必ずと言っていいほど使用します。

では止まって撮れば綺麗かといわれると、そういうものでもなく、アングルやポジション、レンズのmm数を含めた構図が重要になってきます。

では早速、よくある構図の話をしていきましょう!

①日の丸構図

カメラ初心者が絶対にやる構図です。

メインで目立たせたい被写体をど真ん中に置くだけで見慣れているため、もたついてダサい印象を持たれやすい構図でもあります。

ただ、際立たせたい時や、表情を小目からしっかり見せたい時にはかなり使えます。

また日の丸構図を複数同じ形で撮影しておくことで次のカットに繋ぎやすくもあります。

日の丸構図を活かすポイント

背景をシンプルにする: 背景に余計なものが入らないように意識すると、被写体がより際立ちます。被写体を大きく撮る: アップで撮ることで、被写体の表情やディテールを強調できます。

あえて外す: 日の丸構図を基本としつつ、被写体を少しだけ中心からずらすことで、写真に動きや物語性を持たせることもできます。

よく料理の写真を真上からとった綺麗なものがありますが、ライティングだったり器だったり盛り付けだったりと、全てを綺麗にしていく必要があるので非常に難しいです。

②三分割構図

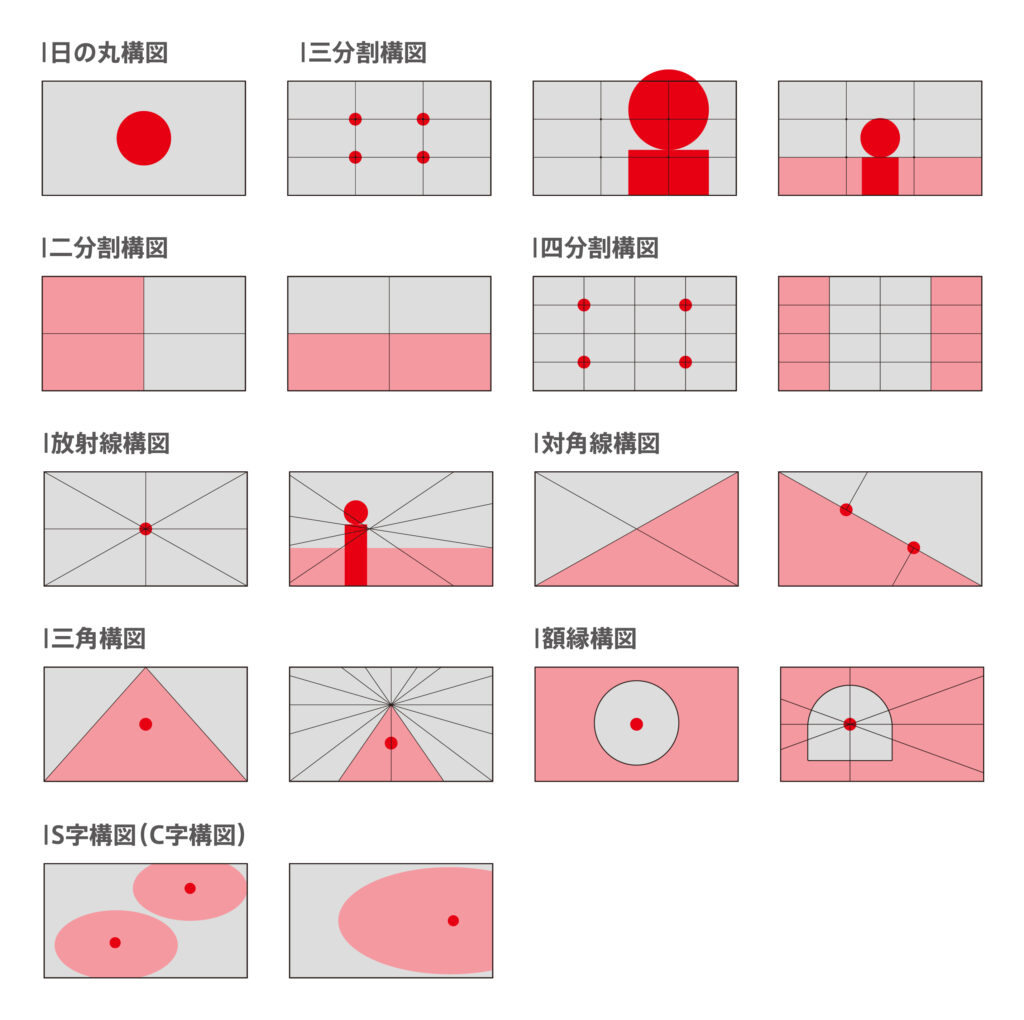

撮影で最も使用する基本の構図が三分割構図です。

最近のミラーレスカメラであれば、ガイド表示機能が付いていますので、表示しっぱなしでもいいかもしれません。

三分割構図はとにかくバランスがよく凡庸性に優れているうえ、応用が効きやすいのが特徴です。

日の丸と違い、中央からズラして撮影することで程よい余白感が生まれたり、背景のシチュエーションごと伝えることができます。

三分割構図を活かすポイント

水平線や地平線を上下いずれかの線に合わせる様に意識しましょう。

また、複数の被写体を配置する際にも役立ちます。例えば、手前にある被写体を下の交点、奥にある被写体を上の交点に置くことで、安定感と奥行きを与えることができます。

③二分割構図

風景写真などでお馴染みの二分割構図です。

境界線がはっきりしている海や線路、建築物などに向いていますし、二分割は三分割同様に安定感がある撮影がしやすいのが特徴です。

シンメトリー構図もこの二分割構図の派生です。

コントラストをちょうど半分でつけたり、逆に左右対称に撮影したりなど、使い勝手のいい構図の一つです。

四分割構図を活かすポイント

水平線や地平線を画面の中央に合わせることで、安定感と広がりを同時に表現できます。

水面の反射を利用して現実の風景と反射した風景で上下に二分割すると、幻想的で美しい写真になります。

感覚的には三分割構図が「バランスの良さ」を追求するのに対し、二分割構図は「シンプルさ」と「安定感」、そして「対比」を表現するのに向いているように感じます。

④四分割構図

三分割構図になれてきたら四分割構図。

四分割構図は三分割構図よりもさらに外側に被写体をおいて、より背景を伝えたり、真ん中寄りに被写体をおいて、周りのスペースで演出をつくったりなど、空間を活かした撮影が可能になります。

ただ、個人的には写真であれば使えますが、16:9の動画撮影だと出番が少ない…というか相性が悪く使いづらい構図…のように感じていましたが、全然そんなことはありません。被写体の後ろの空間を綺麗にだすときや、後述する額縁構図で真ん中の4マスを活かすなど、便利な構図の一つです。

四分割構図を活かすポイント

広がりや奥行き、空間を三分割構図以上に意識しましょう。

こちらも三分割構図と同様に対角線上にある2つのマス目に異なる被写体を配置することで、写真に動きや奥行きが生まれます。

被写体後ろの空間が1/3の割合だと主張が強すぎる時にも、この四分割構図を意識して撮影すると、程よいバランス感で撮影できたりします。

⑤放射線構図(集中構図)

放射線構図は、写真のある一点から複数の線が放射状に広がる、あるいは一点に収束していくように見える構図で、遠近感を表現しやすい構図です。

奥行きを出すだけではなく、ダイナミックに見せたり、勢いを感じさせたり、不安感を演出したり、逆に開放感を出したり、視線移動を誘発したりなど、非常に使い道が多い構図です。

店舗内や地下道などでシンメトリー構図と合わせて使用したり、三分割構図と組み合わせて、消失点を被写体にもってきたりなどできます。

放射線構図を活かすポイント

消失点と視線の誘導を意識して撮影をすることで、最終的にどこを見てもらいたいかを明確に出せるのがこの構図の特徴です。

また、広角レンズを使うと、手前のものが大きく、奥のものが小さく写る「パースペクティブ効果」が強調されます。これにより、放射線構図の奥行きや広がりをさらに強調でき、迫力のある写真や動画を撮ることができます。

⑥対角線構図

放射線構図同様に奥行きや立体感をだしやすい構図の一つです。

ダイナミック感を演出するだけではなく、ピント位置を調整することで一部を際立たせたりもできます。また、水平で撮影していると単調になりやすいですが、この構図を挟む事で変化を生む事ができます。

対角線構図を活かすポイント

対角線上に複数の要素を(例:並んだ建物、連続する標識)を並べることで、写真全体にリズムと統一感をもたらすことができます。

また、人物撮影ではあえて斜めに配置することで、躍動感や動きのあるポートレートを撮ることができます。

⑦三角構図

三角形は古くから最も安定した図形として知られています。このため、写真の中に三角形を取り入れることで、写真全体に重厚感や安心感を与えることができます。

スナップではほぼできないかもしれませんが、三角形の頂点や線は、見る人の視線を自然に誘導しますので、最も重要な主題を三角形の頂点に置くことで、注目させたい部分を強調できます。

三角構図を活かすポイント

橋や建物、階段など、構造的に三角形になっている部分を見つけて切り取ったり、複数人を撮る場合、身長差を利用して三角形になるように配置すると、まとまりのある写真になります。

また、逆三角形の構図にすると不安定さや緊張感を表現できます。

⑧額縁構図(トンネル構図)

額縁構図(トンネル構図)は、写真の主要な被写体を、窓枠、トンネル、木の枝などの「額縁」となる要素で囲んで撮影する構図です。見る人の視線を自然に主題へと誘導し、写真に奥行きや物語性を与えることができます。

単調になりがちな風景写真でも、手前に額縁となる要素を加えることで、画面にアクセントをつけることができます。

額縁構図を活かすポイント

窓枠を通して外を眺める人物を撮ることで、その人物の心情や背景にある物語を想像させたり、トンネルの先の明るい光を撮ることで、希望や未来を表現するといった効果も期待できます。

窓枠、ドア、トンネル、木の枝、洞窟、岩の隙間など様々なものをつかって手軽にできる構図です。

⑨S字構図(C字構図)

飲食や食器の写真でよく使われる構図の1つです。川や電車の写真などでも度々みます。

手前にメインの被写体を置いて、対角線上に別のものを配置したりなど曲線を利用した写真で奥行き感を演出します。

被写体への視線移動に優れている構図のひとつでもあり、ピント調節とボリュームによって主をはっきりさせます。

※写真が不在のため、使用できる写真が撮れましたらアップします…

いろいろと構図を紹介しましたが特によく使うのは、日の丸構図、三分割構図、放射線構図、対角線構図の4種類かなと思います。他はシチュエーションとして撮れれば撮る程度のような…?

上達のコツは構図を意識しないこと!?

上達のコツは構図を意識しないこと

ここまで構図の話をしておいて真逆のことをいうようですが、構図はあくまで例みたいなもので、偶然いいなーと思ったら構図にはまっていたということは多いです。

そのため、絶対に構図にとらわれず困ったら使えるツールくらいに考えるのがいいと思います。

むしろ上達するために意識するポイントは以下の4つ

①抜け感にも意味を持たせる

例えばですが、日の丸構図ひとつでも斜め上から光がはいっていて影が落ちていたり、青空が綺麗に広がっていたり、周辺の雰囲気が伝わるような背景があったりと、被写体の周りの演出で大きく変わってきます。

②ポジションとアングルを変えていく

極端な話しかもしれませんが、めっちゃ良いじゃんと思う物のほとんどは普段みなかったり記憶にないような景色が撮影されているようにも思います。

そのためハイアングル&ローポジションやローアングル&ハイポジションのようにアイレベル(目線の高さ)以外で撮影する習慣もみにつけると良いかと思います。

③メインの被写体とサブの被写体をみつける

例えばお弁当を撮る時に奥にサラダをおいたり、電話をしている人の手元にパソコンをおいてみたりなどの演出を少し加えるだけです。物語性が広げながらも、撮影できる構図の幅を広げたり、動きをつけたり、余白を調整したりなどさまざまなメリットが得られます。

④自分が好きかどうかで考える

もっと原点的な感じではありますがら自分にとって好きかどうかで考える事は大切なことだと思います。なんとなく好きというよりは、だから明確に好きと言えるようになると、撮りたいものの解像度が高くなっていき、必然的に上達していくと思います。

悩むよりも好きを知る時間の方が大切かもしれません。